央廣網十堰8月10日消息(記者趙玲)十堰市2025年上半年GDP同比增長7.4%,增速位居湖北省首位。這座曾因產業轉型陣痛被稱“車輪上的廢都”的城市,正以土地再生的巧思、技術基因的重組、產業無界的融合,重塑老工業基地新生的“十堰范式”。

科技興農,播種“數字麥田”

面對山區耕地分散、大型傳統農機難以施展的困境,十堰選擇在深厚的工業土壤中培育“數字麥田”。

國科鴻鵠科技有限公司工廠內展示的鴻鵠T70智能農機(央廣網記者趙玲 攝)

在國科鴻鵠科技車間,鴻鵠T70智能農機和測土機器人正進行最終調試。“每秒分析多組土壤數據,精準生成氮磷鉀含量曲線。”該公司相關負責人王世斌指向控制屏。

國科鴻鵠科技有限公司生產線上的工人正在進行農機裝配(央廣網記者趙玲 攝)

總裝線上,智能生產線正以20分鐘每臺的速度完成T系列農機裝配。“產品融合中國科學院15項前沿技術,實現耕種管收全程無人化。”王世斌移步至展示區,輕拍T200原型機液壓底盤:“這款專為丘陵山地設計的機型,配備多光譜傳感器和模塊化動力系統,可征服一般性的陡坡。”

在十堰市鄖陽區安陽鎮伏羲農場,“伏羲九步法”全流程管控系統正在運行。“我們將信息化、智能化技術要素植入‘耕地—播種—施肥—澆水—打藥—收獲—運輸—倉儲—秸稈利用’等關鍵環節,實現農業生產全產業鏈精準管控、節本增效。”工作人員白曉介紹道。農場中,純電拖拉機正沿著預設的北斗路徑精準耕作。

安陽伏羲農場數據指揮中心(央廣網記者趙玲 攝)

“過去取樣要三天,現在測土機器人跑一遍,手機APP上立刻就能收到‘土壤處方’。”白曉展示手機APP上的土壤數據,“純電拖拉機沿北斗路徑耕作,充電1小時完成40畝山地作業,較傳統模式節本超10%,實現畝均增收150元的成效。”

安陽伏羲農場一角(央廣網發 白曉 攝)

自投產以來,銷售、租賃、服務“三位一體”智能農機合作模式已在十堰6個縣(市、區)推廣,累計投放鴻鵠系列智能農機15臺,服務耕地面積2.31萬畝。該模式正加速區域復制,在荊州江陵、襄陽襄州投入的5臺T70農機,已耕作2000余畝,為呼倫貝爾農墾集團提供測土服務100萬畝,帶動農事服務增收1500萬元。

智改數轉,注入“智能靈魂”

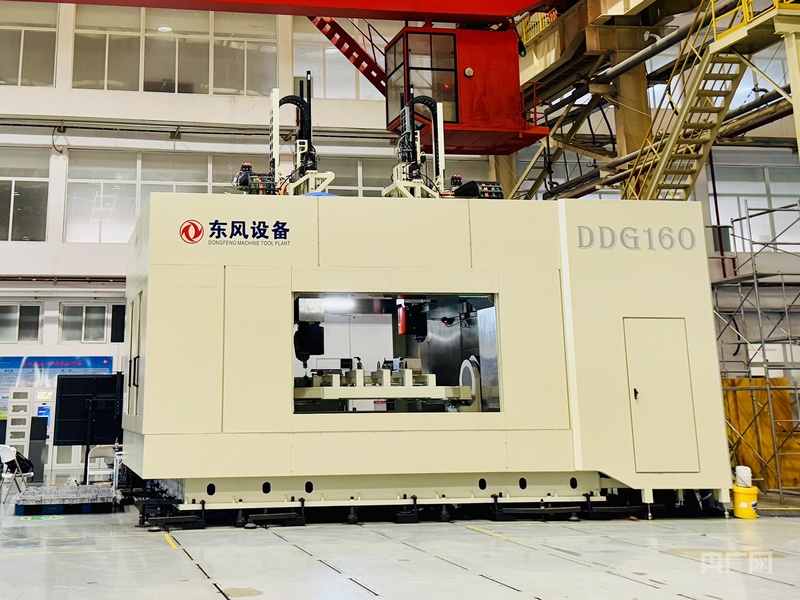

當數字技術深耕田野之時,十堰龐大的工業軀干亦經歷著智能“神經”的重塑。走進張灣區東風設備制造有限公司的焊裝車間,176臺機械臂正上演“金屬交響”,“每45秒下線一輛不同的轎車,核心秘訣在于設備互聯、數據互通、產線智能。”該公司負責人袁三紅指向邊緣服務器。

十堰市張灣區東風設備制造有限公司工廠內的數字化生產線(央廣網發 張軍 攝)

團隊耗時兩年完成焊裝智能數據編碼體系,破解了產線上多元異構“語言不通”的難題——電流、電壓等參數被統一翻譯為“數據普通話”,基于虛實共生的數字孿生+AI催生的產線智能體(Agent),讓產線有了自己的“大腦”。

在東風設備制造有限公司機床組裝車間,袁三紅指向長8米高5米的大型船用發動機缸體加工中心,“這臺關鍵設備若依賴進口需5000萬元,我們自主研發僅耗資1500萬元。”

“智能制造不是推翻傳統,而是讓精益生產嫁接數字基因。”袁三紅以音樂比喻轉型:“標準化是音符,自動化是節奏,數字化才是交響樂。”

十堰市張灣區東風設備制造有限公司工廠內用于一體化壓鑄零部件的加工中心(央廣網記者趙玲 攝)

這一智造基因正在跨界生長、活力迸發。在張灣區低空經濟產業園,深圳高度創新技術有限公司(以下簡稱“深圳高度創新”)于2025年2月在此設立全資子公司——湖北高度創新技術有限公司(以下簡稱“湖北高度創新”),成為園區8家龍頭骨干企業之一。

“湖北高度創新計劃總投資5億元,首期重點建設工業無人機及智能機場(機巢)生產線。”深圳高度創新華中地區負責人姜吉漢介紹,“我們將深圳總部在飛控算法、遠程調度系統等領域的114項專利技術、7項國際PCT專利及成熟的‘無人機地空一體遠程調度巡查系統’解決方案導入十堰生產體系。”

十堰市張灣區低空經濟產業園內企業展出的無人機(央廣網記者趙玲 攝)

據悉,其核心產品包括具備自動換電、充電功能的巡檢無人機、系留照明無人機等,已在城市應急、環保監測、水利巡查、公安巡檢等政務領域實現規模化應用,單機續航達70分鐘,作業半徑15公里,換電后2分鐘內即可重新起飛,可顯著提升應急響應與日常巡查效率。

深圳高新技術企業為何落戶十堰市張灣區?姜吉漢道出關鍵:“我們看中的是十堰深厚的工業基礎、完備的供應鏈生態,以及在智能網聯汽車領域巨大的產業潛力。”作為老工業基地,張灣區制造業集聚優勢突出,為“低空”與“汽車”兩大產業的深度融合,推動機車一體、車路云協同等領域開辟了廣闊空間。

循環高效,激活“綠色動能”

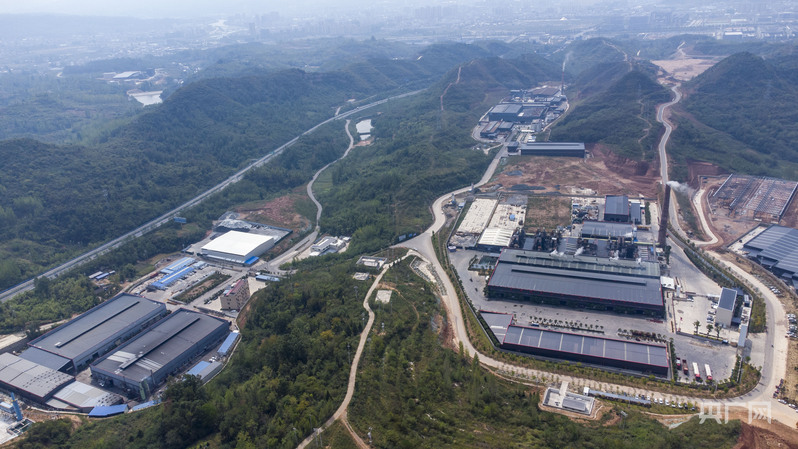

在培育新質生產力過程中,既要推動產業高端化、智能化,也要協同推進綠色化、低碳化。如今,一條綠色的循環鏈條,正為十堰的山區強縣夢想注入持久動能。走進房縣循環經濟產業園,熔爐轟鳴,機械臂揮舞,一堆不起眼的廢舊金屬與廢棄電子產品,正經歷著資源再生的神奇蛻變。它們被精準分揀、高效熔煉,最終蛻變為高純度的銅錠、鋁材和稀貴金屬粉末。

天為鋁業鋁型材加工車間(央廣網發 房縣縣委宣傳部供圖)

面對復雜廢棄物高效循環利用的技術壁壘,房縣選擇以創新突圍。“我們自主研發的再生鋁雙室熔煉爐、水冷式再生銅冶煉爐等31項自主知識產權專利,已從實驗室走向生產線,能提供全鏈條解決方案。”房縣工業園區循環產業幫辦服務中心負責人李朝暾說,目前,正通過積極引入火法冶金、濕法分離等高端工藝,攻克稀貴金屬提取難題,將黑銅中金、銀、鈀、鉑回收率提升至98%,單噸價值從8萬元提升至20萬元,年產值增加60億元。科技創新,讓“垃圾堆”真正變成了“聚寶盆”。

鑫資集團展出的“再生銅”(央廣網記者趙玲 攝)

以行業龍頭鑫資集團為軸心,房縣循環產業已告別“單打獨斗”時代。依托其遍布全國20多個省市的5317個標準化回收網點、華中再生資源數字化平臺及全國最大的廢舊電子產品交易中心,年回收處理量占據全國小家電市場的40%,交易效率提升30%。

房縣循環經濟產業園鳥瞰圖(央廣網發 房縣縣委宣傳部供圖)

圍繞再生金屬精深加工、高端電子元器件拆解等核心環節,19家產業鏈上下游企業梯次集聚、緊密協作,形成了“回收拆解-冶煉提純-精深加工”的完整產業閉環。從廢舊金屬到高精度鋁型材、銅合金棒材,再到高附加值的稀貴金屬,一條高效循環的產業鏈條在這里不斷延伸、日益強壯。

從“三線建設”時期肩挑背扛的創業者,到伏羲農場里編寫種植算法的“95后”;從東風卡車碾出的第一條山路,到低空經濟開辟的云端航路。十堰用半世紀積淀證明,老工業基地的新生,不在推倒重來的豪言,而在讓每顆螺絲都閃耀時代光芒的匠心。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容