7月14日,經(jīng)精心升級改造的湖南資興市五嶺農(nóng)耕文明博物館以全新姿態(tài)對外開放,吸引了大量市民與游客前來參觀體驗(yàn)。

五嶺農(nóng)耕文明博物館(樊鈺慧 攝)

五嶺農(nóng)耕文明博物館坐落于資興市東江灣畔,緊鄰東江湖旅游景區(qū),是郴州“日游東江湖,夜宿回龍山”精品旅游線路的重要節(jié)點(diǎn),也是湖南農(nóng)耕文化研學(xué)活動的熱門場所。

館內(nèi)陳列著犁耙、油榨工具、打鐵工具等農(nóng)耕主題特色實(shí)物,設(shè)置了稻田、林中小屋、油榨坊、鐵匠鋪等場景,生動展現(xiàn)了五嶺地區(qū)的民俗風(fēng)情與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況。自2010年9月正式對外開放以來,該館每年接待國內(nèi)外游客近20萬人次。然而,因年代較為久遠(yuǎn),館內(nèi)展陳形式單一,部分裝飾陳舊,且存在局部安全隱患,該館自今年5月13日起閉館提質(zhì)改造。

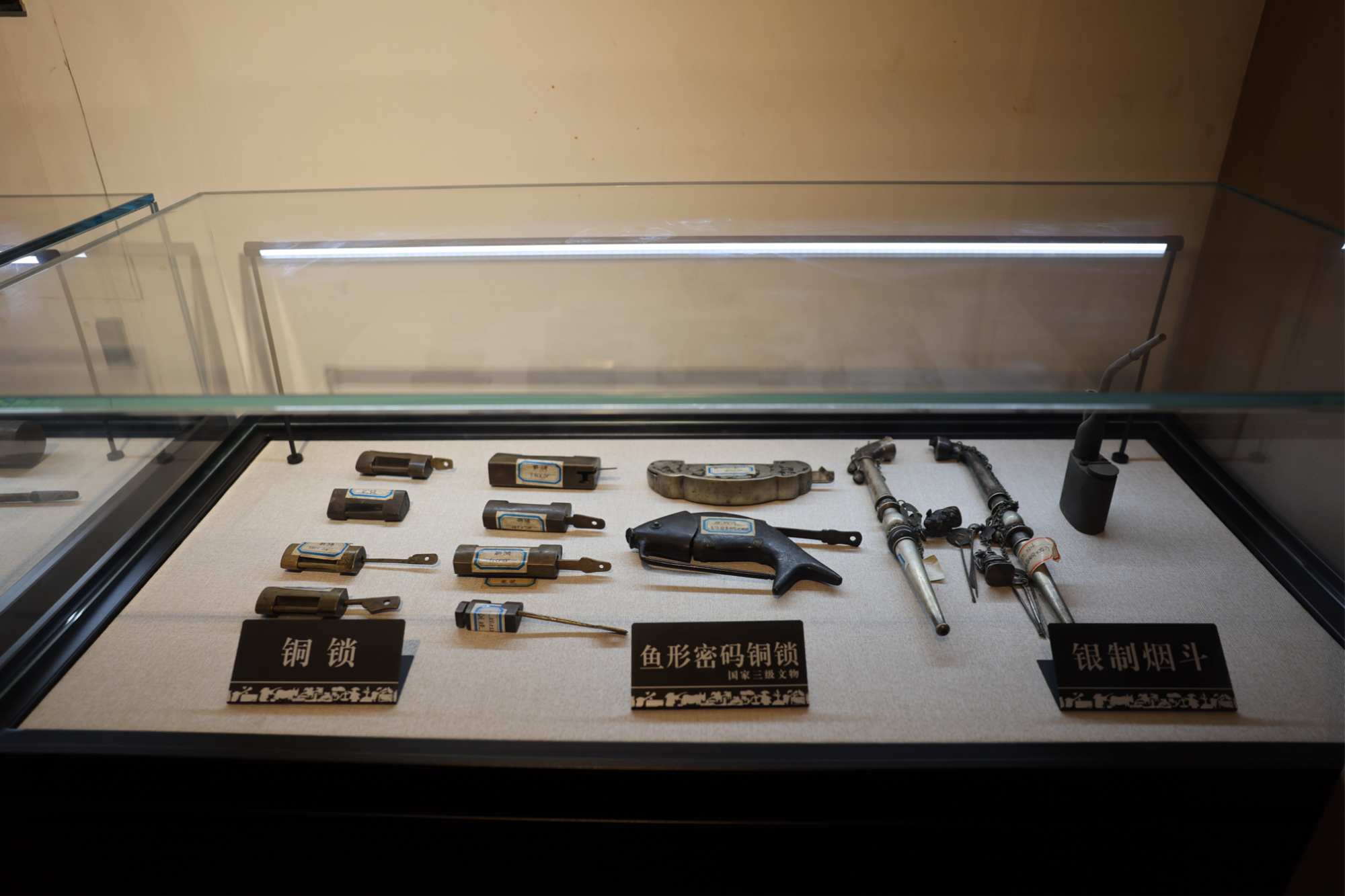

展陳文物(樊鈺慧 攝)

資興市考古研究和文物保護(hù)中心主任方欣介紹,此次提質(zhì)改造的顯著亮點(diǎn)在于新增了面積近30平方米的互動觀影屏幕,并制作了《水稻的一生》多媒體科普視頻,成功實(shí)現(xiàn)了文化與科技的融合,彌補(bǔ)了以往展陳方式單一的缺陷。

通過多媒體影音形式動態(tài)呈現(xiàn)農(nóng)耕文化與展陳文物,不僅改善了館內(nèi)的聲像互動效果,提升了游客的游覽感受,還能使游客更為全面、深入地掌握科普知識,了解五嶺地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的歷史沿革,讓文化和文物“活起來”。后續(xù),該館將以互動觀影屏幕區(qū)域?yàn)橹麝嚨兀B(tài)化開展《“紅領(lǐng)巾”探尋多彩的五嶺農(nóng)耕文化》《了解水稻的一生珍惜糧食從我做起》等多元化的“文博課堂”活動,進(jìn)一步豐富研學(xué)旅游的業(yè)態(tài),推動資興旅游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

除引入多媒體展陳方式外,此次提質(zhì)改造還配置了13組標(biāo)準(zhǔn)玻璃展柜,以確保所有珍貴文物實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化展陳,并得到更為精心的保護(hù)。同時,對損壞的木扶手、木長椅進(jìn)行翻修加固,對館內(nèi)所有木扶手、木門窗、木裝飾條開展維護(hù)翻新工作,對出入博物館的臺階進(jìn)行加寬加固處理,從而徹底排除安全隱患。此外,還對原有的農(nóng)耕場景進(jìn)行內(nèi)容充實(shí)與道具更新,對部分燈光進(jìn)行升級,在民族歌舞展區(qū)增設(shè)服裝模特,并按照一級館標(biāo)準(zhǔn)更換館內(nèi)全部標(biāo)志標(biāo)牌。

“在對‘硬件’進(jìn)行升級的同時,我們還對講解內(nèi)容加以優(yōu)化,提高了講解服務(wù)的質(zhì)量,更著重于挖掘文物背后的故事及其文化內(nèi)涵。歷經(jīng)兩個月的提質(zhì)改造,我們館的空間布局更趨合理,珍貴文物獲得了更為科學(xué)、悉心的保護(hù),游客的參觀體驗(yàn)也將更為豐富多樣。”方欣表示。(樊鈺慧)

長按二維碼

長按二維碼關(guān)注精彩內(nèi)容